••• Zu den minderen Merkwürdigkeiten der DDR zählten Bibliotheken, zu denen der Zutritt gestattet war, in denen man jedoch den grössten Teil der im Katalog geführten Bücher nicht ausleihen durfte. Dazu kamen dann noch Bibliotheken, in denen man alle geführten Bücher hätte ausleihen können, zu denen jedoch der Zutritt nicht gestattet war.

••• Zu den minderen Merkwürdigkeiten der DDR zählten Bibliotheken, zu denen der Zutritt gestattet war, in denen man jedoch den grössten Teil der im Katalog geführten Bücher nicht ausleihen durfte. Dazu kamen dann noch Bibliotheken, in denen man alle geführten Bücher hätte ausleihen können, zu denen jedoch der Zutritt nicht gestattet war.

Zur ersten Kategorie gehörte die Berliner Stadtbibliothek: Bücher, die im nicht-sozialistischen Ausland erschienen waren, konnte man ohne spezielle Genehmigung nicht ausleihen.

Zur zweiten Kategorie gehörte die Bibliothek der amerikanischen Botschaft in Ost-Berlin. Dort war man bereit, alle Bücher zu verleihen. Die Botschaft zu betreten war jedoch weniger ratsam.

Für ein ganz bestimmtes Buch habe ich mich damals entschlossen, die Verbote und Tabus zu missachten.

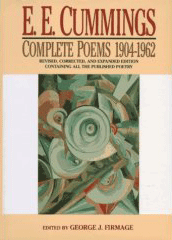

Zum ersten Mal gehört habe ich den Namen cummings in einem Film. Woody Allens „Hannah und ihre Schwestern“ lief im Fernsehen. Zwei der Protagonisten – ich glaube es waren Elliott und Lee – treffen sich da in einer Buchhandlung. Elliott nimmt einen grossen Wälzer aus dem Regal, die Ausgabe der „Complete Poems 1904-1962“ und zitiert aus „somewhere i have never travelled“:

nobody,not even the rain,has such small hands

Ich erinnere mich noch gut an den Untertitel der Szene:

niemand,auch nicht der regen,hat kleinere hände als du

Ich musste diese – zumindest vermutete – Schatztruhe amerikanischer Lyrik unbedingt selbst in die Hände bekommen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass es genau diese Ausgabe sein müsste.

Nachdem Antiquariate und Bibliotheken mit der Ausgabe nicht dienen konnten und in der Stadtbibliothek kein Weg zur Ausleihe eines amerikanischen Lyrikbandes führte, war ich recht verzweifelt. Ich weiss nicht mehr, welcher Witzbold mir damals geraten hat, es doch in der Bibliothek der amerikanischen Botschaft zu versuchen. Ernst war der Rat wohl nicht gemeint. Aber ich zögerte nicht.

Das Getriebeöl von Diktaturen ist die Angst der Bürger. Ich war gewiss nicht besonders mutig, eher naiv; und ich hatte ein Ziel. Ich wollte dieses Buch. So bin ich 1987 in die amerikanische Botschaft geschlendert, als wäre es nichts. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektor passiert. Der Sicherheitsbeamte am Eingang wies mir freundlich den Weg zur Bibliothek. Erst die Bibliothekarin machte mir klar, dass ich bis zu ihr gar nicht hätte vordringen dürfen und dass ich besser nicht zu lange bliebe. Den Band – ja – den hatte sie da und hievte ihn für mich aus dem Regal.

Da stand ich nun, tausend Seiten cummings in meinen Händen und nur wenige Minuten, um darin zu lesen. Dass ich noch einmal zurückkehren könnte, um das ausgeliehene Buch zurückzubringen, daran mochte die Bibliothekarin nicht glauben. So musste ich die vielen Gedichte, die doch entdeckt werden wollten, zunächst zurücklassen.

Ganz so unbehelligt, wie ich in die Botschaft hineingekommen war, kam ich nicht wieder hinaus. Eine Strassenecke weiter wollte ein Polizist dann doch meine Personalien aufnehmen und wissen, was ich in der Botschaft zu schaffen hatte. Ich wollte ein Buch ausleihen. Aha, na was denn auch sonst…

Zu den eher grösseren Merkwürdigkeiten der DDR zählte, dass man – wie ich meinen Stasi-Unterlagen entnehmen durfte – durch geringsten Kontakt mit einem US-Bürger verdächtig werden konnte, ein Agent des Klassenfeindes „auf der amerikanischen Linie“ zu sein. Da passt es natürlich ins Bild, dass man die amerikanische Botschaft aufsucht, um „ein Buch auszuleihen“, das man dann nicht einmal vorweisen kann.

Folgen hatte das Ganze nicht. Bestellt habe ich das Buch schliesslich 1993 über eine auf amerikanische Literatur spezialisierte Buchhandlung in Berlin. Mehrere Wochen musste ich warten, bis der Band aus Amerika eintraf. Das ist nun eines der Bücher, die ich an niemanden verleihe. Don’t even try it!