Am Abend des 4. September ging eine aufregende Nachricht um die Welt: Salvador Allende, der erste Marxist, der die Wahlen in Chile gewonnen hatte, demokratisch gewählt.

Am Abend des 4. September ging eine aufregende Nachricht um die Welt: Salvador Allende, der erste Marxist, der die Wahlen in Chile gewonnen hatte, demokratisch gewählt.

Innerhalb weniger Minuten war das Gasthaus der Doña Rosa krachendvoll mit Fischern, Frühlingsausflüglern, Schülern, die am nächsten Tag freihatten. Pablo Neruda war unter ihnen, als eine Art Statist; er hatte seine Wohnung verlassen, um den von weit her kommenden Telefonaten internationaler Agenturen zu entfliehen, die ihn interviewen sollten. Die Aussicht auf bessere Tage brachte Gäste dazu, das Geld mit lockerer Hand auzugeben, und Rosa wußte sich nicht anders zu helfen, als daß sie Beatriz aus ihrem Gefängnis befreite, damit sie eine Stütze bei der Arbeit hatte.

Mario Jiménez hielt sich in unvorsichtiger Entfernung. Als der Telegrafist aus seinem klapprigen Ford 40 stieg, um sich unter die Feiernden zu mischen, betraute der Briefträger ihn mit einer Mission, die sein Chef, in seiner politischen Hochstimmung, mit Wohlwollen entgegennahm. Es ging um eine Art Kuppeldienst: er sollte in einem günstigen Augenblick Beatriz zuflüstern, daß er sie in dem nahe gelegenen Schuppen mit den Fischereigerätschaften erwartete.

Der entscheidende Moment ergab sich, als der Abgeordnete Labbé in seinem Anzug, so weiß schimmernd wie sein Lächeln, überraschend das Lokal betrat und unter den Sticheleien der Fischer – „sácate la cola!“ – bis zu dem Tisch ging, an dem Neruda ein paar Gläschen trank, und mit Versaille-Geste zu ihm sagte: „Don Pablo, so sind die Regeln der Demokratie. Man muß verlieren können. Die Besiegten grüßen die Sieger.“

„Zum Wohl also, Abgeordneter“, erwiderte Neruda, bot ihm ein Glas Wein an und hob sein eigenes, um mit Labbé anzustoßen.

Die Gäste klatschten, die Fischer riefen: „Es lebe Allende!“ und dann: „Es lebe Neruda!“, und der Telegrafist überbrachte vorsichtig Marios Botschaft und berührte dabei mit seinen Lippen fast das sinnliche Ohrläppchen des Mädchens.

Sie ließ den Weinkrug stehen und band die Schürze ab, nahm ein Ei vom Tisch und ging barfuß im Licht der sternklaren Nacht zum Stelldichein.

Als sie die Tür zum Schuppen öffnete, konnte sie mitten unter den wirren Netzen den Briefträger erkennen, der auf einem Schuhmacherbänkchen saß, das Gesicht grell beleuchtet von dem orangefarbenen Schein einer Petroleumlampe. Mario seinerseits konnte, mit der gleichen Rührung wie bei der ersten Begegnung neben dem Fußballtisch, den kurzen Rock und die enge Bluse wahrnehmen. Gleichsam in Übereinstimmung mit seinen Gedanken hob das Mädchen das ovale, zerbrechliche Ei hoch, und nachdem sie die Tür mit dem Fuß zugestoßen hatte, führte sie es an ihre Lippen, senkte es auf ihre Brust und ließ es abwärts gleiten, indem ihre tänzelnden Finger der beweglichen Rundung folgten, und weiter zur Magengegend und zum Unterleib, knickte es vor ihrem Geschlecht, verbarg es im Dreieck ihrer Beine, dann nahm sie es unvermittelt in die Hand und heftete einen heißen Blick in Marios Augen. Er wollte aufstehen, aber das Mädchen hielt ihn mit einer Geste zurück. Sie legte das Ei an die Stirn, rollte es über die kupferfarbene Haut und über die Nase zu den Lippen und umschloß es mit dem Mund, hielt es mit den Zähnen fest.

In ebendiesem Moment wurde es Mario klar, daß die monatelang so getreulich ertragene Erektion ein Hügelchen war, verglichen mit dem Gebirge, das nun von ihm aufstieg, mit dem Vulkan und seiner ganz und gar nicht metaphorischen Lava, die sein Blut zum Sieden brachte, ihm den Blick trübte, selbst seinen Speichel in eine Art Sperma verwandelte.

Beatriz bedeutete ihm, sich hinzuknien. […]

Antonio Skármeta, aus: „Brennende Geduld“

© Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1985

••• Brennende Geduld – das ist der poetische Originaltitel eines Buches, das viele in Deutschland nur unter dem Buch-zum-Film-Titel „Il Postino“ oder auch „Der Postmann“ kennen. (Wie grausam können Verlage zu einem Autor sein, ihn eines solchen Titels zu berauben um des schnöden Cross-Marketing-Mammons willen!)

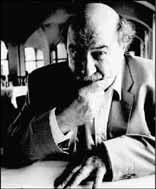

In brennender Geduld muss auch ich mich üben, und zwar so oft, dass mir dieser Begriff als geflügeltes Wort in den Stammwortschatz übergegangen ist. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier heute Skármeta zitiere. Auch Pablo Neruda ist nicht der Grund, lediglich der Anlass, handelt doch das Buch vom Briefträger des großen Dichters, der durch ihn die Welt der Metaphern kennenlernt, mit deren Hilfe er dann die schöne Beatriz umgarnt etc. pp.

Nein, das alles ist nicht der Grund. Nicht einmal der Sex ist der Grund, der hier ja vielleicht noch stattgefunden hätte, wenn ich weiter zu zitieren bereit gewesen wäre. Aber – um die erotische Szene geht es hier eben nicht. Und darauf will ich hinaus. Und deswegen müssen die geneigten Turmsegler-Leser schon selbst das Buch hernehmen, um herauszufinden, wie es hier weiter zur Sache ging.

Ich werde nur den letzten Satz des Kapitels verraten, bevor ich mich auf morgen vertage. Der letzte Satz des Kapitels gehört Beatriz, die ihn mit „heiserer Stimme“ spricht: „Es ist doch schon gekommen, du Dummer.“

••• In Berlin-Friedrichshagen, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei Biliotheken. Eine für Kinder und eine für Erwachsene. Die Kinderbibliothek lag prominent, direkt auf der Bölschestrasse, die zu früheren Zeiten einmal des Fritzen Seidenpromenade hinunter zum Müggelsee gewesen war. Sobald ich lesen konnte und mir die ABC-Bücher nicht mehr ausreichten, wurde ich dort angemeldet. Wir hatten es finanziell nicht so üppig; und bei meinem Lesehunger mussten es geborgte Bücher auch tun. Taten sie auch. Eine Zeit lang jedenfalls. Dann hatte ich mich wurmgleich durch die Bestände gefressen. Ich hatte auch für mein Alter etwas unpassende literarische Interessen. Kurz: Ich wollte in diese andere Bibliothek, die für die Erwachsenen, für die ab 18, die abseits lag, in einer Seitenstrasse unserer Prachtallee. Es gab da nur einen Haken: Ich war halt erst 12.

••• In Berlin-Friedrichshagen, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei Biliotheken. Eine für Kinder und eine für Erwachsene. Die Kinderbibliothek lag prominent, direkt auf der Bölschestrasse, die zu früheren Zeiten einmal des Fritzen Seidenpromenade hinunter zum Müggelsee gewesen war. Sobald ich lesen konnte und mir die ABC-Bücher nicht mehr ausreichten, wurde ich dort angemeldet. Wir hatten es finanziell nicht so üppig; und bei meinem Lesehunger mussten es geborgte Bücher auch tun. Taten sie auch. Eine Zeit lang jedenfalls. Dann hatte ich mich wurmgleich durch die Bestände gefressen. Ich hatte auch für mein Alter etwas unpassende literarische Interessen. Kurz: Ich wollte in diese andere Bibliothek, die für die Erwachsenen, für die ab 18, die abseits lag, in einer Seitenstrasse unserer Prachtallee. Es gab da nur einen Haken: Ich war halt erst 12.