und was wir nur haben im luftarmen morgen, uns hochschrecken

lässt vom lärm auf der straße, die schwüle fast mittags, geschrei

von irgendwoher, und dass wir uns drehen im licht in den laken

im halbtraum, nicht wagen zu zeigen, wer wach ist, wer blickt

und wer durst hat, und dass wir einander die rücken zukehren

![]() und still sind und atmen uns ab

und still sind und atmen uns ab

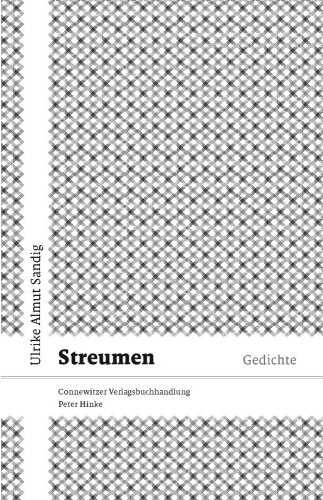

Ulrike A. Sandig, aus: „Streumen“ Gedichte

© Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke (2007)

Streumen ist ein guter Ort, aber der Aufenthaltsort des Glücks liegt von hier aus gesehen immer im Süden. Streumen ist eng. In Streumen ist es wie überall. Streumen ist ein beweglicher Ort. Streumen ist eine unsichere Tätigkeit seiner Bewohner. Unsicher ist auch die Anzahl der Streumenden. Es handelt sich um uns. Wir streumen vor lauter Sehnsucht.

••• Streumen — das ist der Titel von Ulrike A. Sandigs neuem Gedichtband (ihrem zweiten nach „Zunder“), der soeben in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke erschienen ist.

••• Streumen — das ist der Titel von Ulrike A. Sandigs neuem Gedichtband (ihrem zweiten nach „Zunder“), der soeben in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke erschienen ist.

Was Streumen noch alles bedeuten mag? Ulrike A. Sandig legt ein paar Spuren aus. In der Danksagung etwa, ganz am Ende des Buches, erwähnt sie „Heiner und Allmut Sandig im Heidehaus bei Streumen“, einem Ort zwischen Dresden und Lutherstadt Wittenberg, mitten in Sachsen.

Streumen — das klingt auch nicht zufällig wie Streunen. Beides ist in diesem Band nah beieinander. Denn Streumen, das ist das Stück Heimat, das wir verlassen müssen, um zu uns finden zu können; der Stachel Fremdheit im Fleisch, weil wir dieser Scholle entwachsen sind. Und Heimat, das Fortgehen von ihr, das Wiederkehren als Besucher aus der fernen Fremde, in der man streunte, Heimat, die uns auch unsere Lieben sind — all das ist Thema dieser Gedichte.

Heimat schimmert auf als Melange von Orten, aber auch als Allüberall in den Gedichten an die Geliebten, als Kindheit, der nachgelauscht wird in Kinderversen: vom Plumpsack etwa oder auch dem „Lied von Laurentia“, mit dem auch ich einst die Wochentage lernte.

„Ich sehe was, was du nicht siehst…“, das könnte ein Motto sein für all jene Gedichte des Bandes, in denen Ulrike A. Sandig die Zeit anhält, aus sich selbst heraustritt, um auf die Dinge und Menschen um sich und auf sich selbst inmitten dieser Welt zu schauen. „Ich sehe was, was du nicht siehst…“, weil niemand es sehen kann, wie ich es sehe. Denn es verändert sich unter meinem Blick.

Wir sind eingeladen, diese Verwandlung von Dingen, Gerüchen, Tönen mitzuerleben. So hat der Blick der Dichterin Zauberkraft. Doch er vermag auch nicht alles. Denn Heimat, das ist auch das Nicht-Erwählte, Zugestossene, das sich ebenso wenig gänzlich abstossen wie auf immer festhalten lässt – mit keinem Vers, keiner Liebe, keinem Fortgehen an einen noch so entfernten Ort, keinem Wiederkehren.

Die Dichtung von Ulrike A. Sandig ist mir vertraut. Es ist eine Vertrautheit des Ortes, der Zeit und des Klangs. In ihr ist nichts dem Zufall überlassen, kein Umbruch, kein Zeichen. Modisch Modistisches gibt es zwar, doch zum Glück sehr selten. Und man behält beim Lauschen auf die Verse das Empfinden, dass alles am rechten Fleck zu liegen und klingen gekommen ist, ohne etwa mit handwerklicher Mühe an jenen Ort befördert worden zu sein. Im übrigen hat Peter Hinke als Verleger alles dafür getan, dass „Streumen“ auch optisch und haptisch ein Buch geworden ist, das man gern wieder und wieder in die Hand nimmt.

Was mir schliesslich noch auffällt: Dass „Streumen“ ein Markierungspunkt in Ulrike A. Sandigs Biographie zu sein scheint. Die Verbindungen und Bindungen sind auf Jugend und Kindheit gerichtet; es sind junge Gedichte einer Streu(m/n)erin. Es ist nach morgen hin alles noch offen.