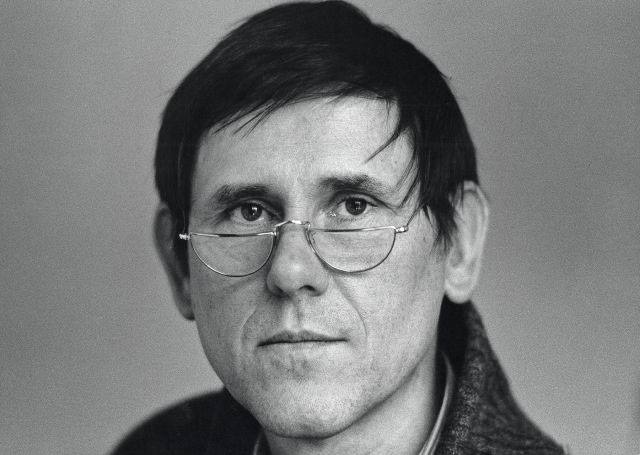

Hartmut Lange – Foto © Renate v. Mangoldt, 1987

••• Gestern kurz vor Schabbesausgang hätte mein Sohn beinahe die neue Synagoge am Jakobsplatz in Flammen gesetzt. Während des Nachmittagsgebets wollte er unbedingt aufs Klos, kurz darauf gleich wieder. Da wurde ich misstrauisch, und schließlich bemerkte ich den Brandgeruch und sah kurz darauf die Bescherung. Zwei Stapel Papierhandtücher waren angekokelt. Ein einsam dastehendes Jahrzeitlicht war wohl zu verführerisch gewesen. Die angebrannten Papierhandtücher lagen dann, grad noch gelöscht, im Handwaschbecken. In so einem Moment gehen einem die schlimmsten Katastrophenszenarien durch den Kopf. Wie macht man einem grad Sechsjährigen klar, dass er sich und andere umbringen kann durch solchen Experimentierdrang? Immerhin war er von panischer Angst geschüttelt – vorm Feuer wie der zu erwartenden Strafe…

Dem Flammentod sind wir also noch einmal entgangen und fanden uns nicht unversehens in der Kulisse der Geschichte wieder, die ich in den letzten zwei Tagen gelesen habe. Lesen durfte, müsste ich sagen, denn Hartmut Langes Novelle »Das Konzert« – von der Herzdame im Untergeschoss des Münchner Hauptbahnhofs bei einem Trödler erstanden – hat mich richtig glücklich gestimmt.

Die Hauptfiguren in Langes Buch sind allesamt tot und fristen dennoch eine Art gesellschaftlichen Daseins – in einer im Zustand zum Zeitpunkt ihres Todes eingeforenen Umwelt, die über jene Wirklichkeit der Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts, aus der heraus Lange erzählt, projiziert ist. So können sie beispielsweise eine Vorkriegsvilla in Berlin bewohnen, die längst abgerissen ist und auf deren Grundstück unterdessen schmucklose Bungalows stehen. Und sie können sich im Salon von Frau Altenschul treffen:

Wer unter den Toten Berlins Rang und Namen hatte, wer es überdrüssig war, sich unter die Lebenden zu mischen, wer die Erinnerung an jene Jahre, in denen er sich in der Zeit befand, besonders hochhielt, der bemühte sich früher oder später darum, in den Salon der Frau Altenschul geladen zu werden, und da man wußte, wie sehr die elegante, zierliche, den Dingen des schönen Scheins zugetane Jüdin dem berühmten Max Liebermann verbunden war, schrieb man an die Adresse jener Villa am Wannsee, in der man die Anwesenheit des Malers vermutete.

Viele, der bei Frau Altenschul versammelten Künstler und Kunstverehrer sind jüdischer Herkunft. So auch der nun auf ewig 28jährige Pianist Lewanski, der beim Versuch der Flucht aus dem besetzten Polen auf dem Bahnhof von Litzmannstadt mit falschen Papieren angetroffen und wie beiläufig von einem Hauptsturmführer der Waffen-SS mit einem Genickschuss hingerichtet wurde. Dieser Lewanski gibt nun in einem Saal des Charlottenburger Schlosses ein Konzert für die Toten, das diese zu Tränen rührt – auch den gegen den ausdrücklichen Wunsch Lewanskis und von Frau Altenschul am Fenster lauschenden Uniformierten, der zwar den Totenkopf und die SS-Runen von seiner Uniform entfernt hat, aber dennoch als der Mörder zu erkennen bleibt, der Lewanski auf dem Bahnhof Lodz erschossen hat.

Lewanski spielt Chopin, Webern und Beethoven. Und trotz des Jubels und diverser Da-Capos fühlt er sich an der E-Dur-Sonate Beethovens gescheitert. Der immer zynische Schulze-Bethmann sagt es ihm denn auch unumwunden: Für dieses Stück waren sie zu jung. Sie hatten im Leben keine Gelegenheit, die Reife zu erwerben, die es braucht, um dieses Stück wirklich meisterhaft spielen zu können.

Schulze-Bethmann ist zwar von Frau Altenschul damit betraut, den SS-Mann auf Distanz zum Salon und deren Mitgliedern zu halten. Er selbst pflegt aber Umgang mit dem toten Mörder:

Und nun sprach er davon, daß Herr Klevenow ihn, Schulze-Bethmann, mit einem Seil nahe einem Birkenwäldchen sehr rasch und in bester Absicht erdrosselt hätte. Er sage dies ohne Ironie. Im Leben, fügte er hinzu, geschehe fast alles, auch das Erdrosseln, in bester Absicht, und Herr Klevenow wäre allerdings der Meinung gewesen, daß es geboten sei, einen Juden derart zu behandeln. Insofern müsse man Herrn Klevenow, fügte er weiter hinzu und widerstand der Versuchung, diesen mit einer freundlichen Bewegung der Hand zu berühren, aufrichtig bedauern. Er habe die Menschheit bessern wollen, stünde nun aber als gemeiner Mörder da. Es sei nicht unerheblich, sagte Schulze-Bethmann, wie um seinen Mörder, der aschfahl geworden war, verbindlicher zu begegnen, daß Herr Klevenow die Insignien seiner hochmütigen Absicht sofort, nachdem er selbst hätte sterben müssen, an sich entfernt habe und daß er wünsche, dies als Eingeständnis seiner Schuld zu werten. Denn eines müsse der Mörder, spätestens nachdem er den Zustand seines Opfers erreicht hätte, erfahren: Daß seine Tat sinnlos gewesen sei und daß er sie ebensogut hätte unterlassen können. Und daß dies, fügte er hinzu, und war ganz ernst und darum bemüht, seine Augen, die allen Glanz verloren hatten, nur noch auf die Spitzen seiner Schuhe zu richten, daß dies, wiederholte er, solange wir bei Atem sind, nie geschieht, daß wir einander bei guter Gesundheit und in bester Absicht immer nur hassen, demütigen, quälen, töten können, daß es uns nie gelingt, unserem Dasein wenigstens, indem wir einander freundlich begegnen, einen Schein von Berechtigung zu geben … »Dies«, sagte Schulze-Bethmann, »nenne ich den Wahnsinn des Lebens, und Sie werden einsehen, daß ich keine allzu große Lust habe, einen derartigen Zustand, nachdem man mich frühzeitig darum gebracht hat, im Tode nachzuholen.«

Und schließlich spricht Klevenow selbst zu Lewanski:

»Verstehen Sie mich, mein Herr!« rief er. »Wenn Sie vor ihrem Pianoforte sitzen und derart unnachahmlich spielen, wenn Sie mich und andere zu Tränen rühren, wie sollte ich mir keine Hoffnung darüber machen, daß Sie alle Kunst, um die man Sie gebracht hat, wieder hervorzaubern und daß Sie damit das Unrecht, daß man Ihnen angetan hat, ganz und gar unerheblich machen!«

Lewanski also übt in der Zeitlosigkeit des Todes unentwegt, um diese Beethoven-Sonate doch noch zu meistern, und sein Mörder hofft mit ihm, er möge erfolgreich sein, um sich von seiner Schuld rein zu waschen. Und damit nicht genug. Wenn es gelungen sei, solle Lewanski vor einem Publikum toter SS-Schergen ein Konzert geben, um auch jene zu erlösen.

Das alles trägt Lange vor in distinguierter Sprache. Die größten Ungeheuerlichkeiten gehen diesen Toten, scheint es, leicht von den Lippen.

Wie Lewanski sich entscheidet und ob das gewünschte Konzert stattfindet? Das verrate ich nicht. Diese 100 Seiten wunderbarer Literatur sollten die Turmsegler selbst lesen. »Das Konzert« von Hartmut Lange ist als Band 70 der SZ-Bibliothek preiswert neu aufgelegt worden und für die eher Hör- als Lesewilligen auch als Hörbuch erhältlich.