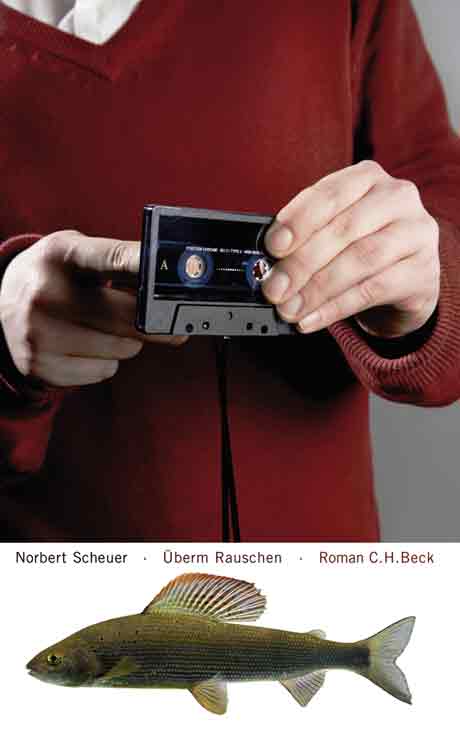

••• Das Wasser rauscht übers Wehr hinterm Gasthaus. Rauschen heißt auch der Fluss in der Eifel, den das Wehr aufstaut und so einen ruhigen Seitenarm bildet, in dem sich gut fischen lässt. »Überm Rauschen« ist schließlich der Titel des neuen, im Juni bei C. H. Beck erschienenen Romans von Norbert Scheuer. Und berauschendes Rauschen ist die lyrische Prosa, in der Scheuer sich in diesem Buch dem Erinnern an eine Kindheit und Jugend in jenem Gasthaus am Wehr — überm Rauschen eben — nähert und der Suche nach einem mytischen Fisch nachspürt, der sich vom geschicktesten Angler nicht fangen lassen will: das Glück, geliebt zu werden.

»Wenn Dichter Romane schreiben…«, meinte Undine Materni einmal schnippisch zu mir als erste Reaktion auf das »Andere Blau«. Ich nahm das nicht eben als Begeisterungsäußerung. Was für Romane sind das?, fragte ich mich natürlich, und mir kamen schmale, großzügig gesetzte Bücher in den Sinn, die einem den Zugang nicht eben leicht machen. Ich dachte an Woolfs »Wellen«, an Hermlins »Abendlicht« und Mayröckers »Reise durch die Nacht«. Aber gelegentlich kann so etwas auch ganz anders ausgehen. Scheuers poetische Variationen über den Fluss, seine Geräusche, Gerüche und Lichtspiegelungen, aus denen die Erinnerungen aufsteigen, sind ähnlich dicht wie Woolfs Betrachtungen des Meeres in den »Wellen«. Scheuer aber beweist sich in dieser dichten Sprache auch als Erzähler, der zu fesseln vermag und — bei aller Ruhe des Erzählflusses — einen Sog erzeugt, dem man sich als Leser bereitwillig hingeben kann.

Scheuer Geheimnis, scheint mir, liegt in der Beschränkung. Alle seine Motive entsteigen dem Fluss und kreisen ums Fliegenfischen, die Geduld fordernde, trickreiche Jagd nach dem Fisch. Diese Motive, unaufdringlich ins Metaphorische gehoben, geben den Rahmen der Erzählung ab, weniger Chronologie oder dramaturgische Erwägungen. Die Übergänge sind assoziative Überblendungen, Scheuers Erzählen kontemplativ. Das eben ist die Handschrift des Dichters, geübt an der kurzen Strecke des Gedichts. Gegen ausuferndes Plaudern setzt er strenge motivische Gestaltung, und so wirkt sein Erzählen wie eben jenes Wehr im Fluss, das Klang erzeugt, indem es die Naturgewalt bremst und so erst Betrachtung ermöglicht.

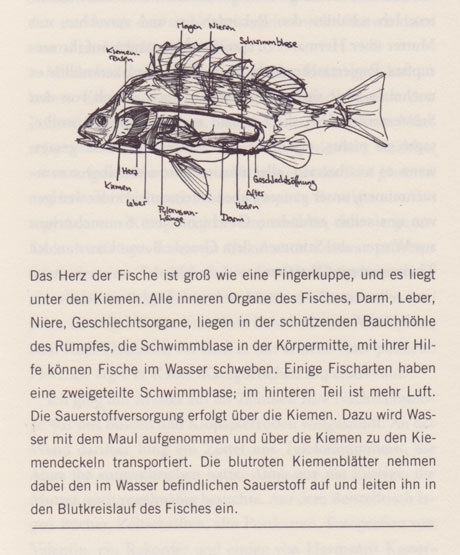

Dass hier ein lyrisch geschulter Erzähler am Werk ist, beweisen auch die eingeschobenen, mit poetischen »Legenden« versehenen Zeichnungen (s. oben). Auch sie sind wie in den Text geschobene Barrieren, Widerhaken wie an Angelschnüren. Fliegenfischen, lernt man bei Scheuer, erfordert Geduld und Innehalten, die Lektüre dieses Buches ebenso; und es ist ein Verdienst des Autors, dass dieses Innehalten gelingt, weil er die Inseln für uns bereitet, auf denen zu verweilen nicht nur »erholt«, sondern unbedingt lohnt: »Das Herz der Fische ist groß wie eine Fingerkuppe, und es liegt unter den Kiemen.«

Das Sujet selbst erinnerte mich an Julia Francks Debüt »Der neue Koch«. Auch dort gibt es ein »Gasthaus«, das Hotel, Sehnsucht nach Geliebtwerden, Einsamkeit und eigenwillige Gäste, gestrandete Existenzen. Während aber bei Franck die Erinnerung abgestoßen wird, indem die Heldin am Ende das Hotel in Brand setzt, nimmt Scheuers Erzähler seine Erinnerungen an, findet sich selbst wieder, den Bruder, die Familie, die Heimat, was mir die »reifere«, in jedem Fall aber versöhnlichere Variante des Umgangs mit der eigenen Vergangenheit und den Erinnerungen erscheint, die eine Identität geformt haben.

»Wenn Dichter Romane schreiben…« Norbert Scheuers »Überm Rauschen« war eine große Entdeckung für mich. Dass dieser Roman es in die Longlist der Nominierungen zum »Deutschen Buchpreis« geschafft hat, freut mich ungemein. Und je länger ich seine Prosa in mir nachklingen lasse, desto wahrscheinlicher erscheint mir, dass er auch noch in der Shortlist auftauchen wird.

Ich drücke beide Daumen.

«Man nähert sich dem Fangplatz immer von stromauf, um von Fischen nicht zu früh wahrgenommen zu werden, die stehen immer mit dem Kopf gegen die Strömung, und man bleibt möglichst weit vom Uferrand weg. Je höher die Sonne steht, umso weniger nachteilig macht sich der Schatten bemerkbar, der Fisch sieht direkt in die Sonne und so nur verschwommen», erklärte Vater flüsternd.

«Man nähert sich dem Fangplatz immer von stromauf, um von Fischen nicht zu früh wahrgenommen zu werden, die stehen immer mit dem Kopf gegen die Strömung, und man bleibt möglichst weit vom Uferrand weg. Je höher die Sonne steht, umso weniger nachteilig macht sich der Schatten bemerkbar, der Fisch sieht direkt in die Sonne und so nur verschwommen», erklärte Vater flüsternd.

Als wir zu unserer Angelstelle kamen, redeten wir nicht mehr. Der Nebel schwebte noch dicht über dem Fluss, darunter kam ruhig fließendes Wasser zum Vorschein, die Fische stiegen, und es bildeten sich Ringe, unendlich viele Ringe. Vater warf die Schnur mit der künstlichen Fliege vorsichtig ins Wasser, ließ sie ganz natürlich mit der Strömung auf das Versteck des Fisches zutreiben, oder er fächerte die Stelle mit Würfen ab, setzte Wurf neben Wurf. Wir sollten es auch versuchen, ich stand unbeholfen zwischen Vater und Hermann im Wasser. Vater brachte uns die Grundkenntnisse des Fliegenfischens bei, den zielgenauen Wurf, das langsame Abtreibenlassen des Köders, der eine Mücke, eine Larve oder den Bachflohkrebs imitiert. Vater wollte uns alles über das Fischen beibringen. Für ihn war Fischen das Leben, in dem er allerdings immer nur verlor. Fischen sei List, Geduld, geheimnisvolle Grausamkeit, Schönheit und Glück. Er erwähnte in diesem Zusammenhang oft seinen amerikanischen Freund Paul Maclean, dessen Religiosität er allerdings nicht teilen könne. Vater war Atheist, er vertrat die Ansicht, die Existenz Gottes sei keine Bedingung für die Schönheit der Welt, womit er in erster Linie die Schönheit unseres Flusses meinte. Mich interessierte das damals nicht – auch nicht die Literatur von Berens und Renell und anderen Fliegenfischern, deren Bücher er uns zu lesen empfahl.

«Fischen ist die Beschäftigung mit winzigen, fast unsichtbaren Dingen. Dinge, die aus einer anderen Welt stammen und die man letztlich nur erahnen kann», dozierte Vater. Ich verstand nicht, was er uns beibringen wollte, vielleicht wollte ich es damals auch nicht verstehen oder wollte es, von dem Moment an, als ich erfahren hatte, dass er nicht mein leiblicher Vater war, nicht mehr von ihm lernen. Vater war es egal, dass wir nicht seine leiblichen Söhne waren. Er erklärte uns, auch die Forelle wisse nicht, wer ihr Vater oder ihre Mutter sei. Als Jungfisch müsse sie sogar darauf achten, nicht von ihren Eltern gefressen zu werden. Vielleicht stellte ich mich einfach nur ungeschickt an, ich weiß es nicht mehr. Meine Schnur verhedderte sich ziemlich oft im Ufergestrüpp, ich verlor wertvolle Köder, hatte einfach nicht die Geduld. Meine Kleidung wurde feucht, und ich fror.

Norbert Scheuer, aus: »Überm Rauschen« (Roman)

© Verlag C. H. Beck, München 2009