Ein Gastbeitrag von Alexander Nicolai

••• Die Bücher meines Vaters haben im Leben und Wohnen meiner Familie immer schon einen besonderen Raum eingenommen. Nie wurden sie an Dritte ausgeliehen, und auch in Zeiten finanzieller Not schlug mein Vater beharrlich jedes ihm gemachte Angebot aus, auch nur eines davon zu verkaufen. Äußerlich betrachtet gab diese Sammlung nicht viel her. Sie bestand und besteht aus abgegriffenen Büchern, teilweise illegal angefertigten Kopien, die erst später gebunden wurden, teils auch aus abgetippten Manuskripten in Form einer Loseblatt-Sammlung. Die meisten dieser Werke sind nicht einmal über antiquarische Quellen zu beziehen, nur wenige wurden noch einmal aufgelegt, andere waren niemals einem öffentlichen Publikum zugänglich. Mit dem Umfang und der Vielfalt einer Bibliothek wie der eines Alexander von Bernus oder Carl Gustav Jung konnte die Sammlung nie mithalten. Weniger erlesen ist sie indes auch nicht, und gemein mit diesen beeindruckenden Bibliotheken ist vor allem ihr Zweck. Soweit ich zurückdenken kann, schärfte mein Vater mir immer wieder ein, dass die Sicherheit dieser Bücher im Ernstfall oberste Priorität habe, und das es im Falle eines ihn plötzlich ereilenden Todes meine erste Pflicht sei, diese Bücher an mich zu nehmen, bevor andere ihre Hände danach ausstrecken könnten. Die Antworten auf alle Fragen, so erklärt er es mir bis zum heutigen Tage, seien in diesen Werken zu finden.

••• Die Bücher meines Vaters haben im Leben und Wohnen meiner Familie immer schon einen besonderen Raum eingenommen. Nie wurden sie an Dritte ausgeliehen, und auch in Zeiten finanzieller Not schlug mein Vater beharrlich jedes ihm gemachte Angebot aus, auch nur eines davon zu verkaufen. Äußerlich betrachtet gab diese Sammlung nicht viel her. Sie bestand und besteht aus abgegriffenen Büchern, teilweise illegal angefertigten Kopien, die erst später gebunden wurden, teils auch aus abgetippten Manuskripten in Form einer Loseblatt-Sammlung. Die meisten dieser Werke sind nicht einmal über antiquarische Quellen zu beziehen, nur wenige wurden noch einmal aufgelegt, andere waren niemals einem öffentlichen Publikum zugänglich. Mit dem Umfang und der Vielfalt einer Bibliothek wie der eines Alexander von Bernus oder Carl Gustav Jung konnte die Sammlung nie mithalten. Weniger erlesen ist sie indes auch nicht, und gemein mit diesen beeindruckenden Bibliotheken ist vor allem ihr Zweck. Soweit ich zurückdenken kann, schärfte mein Vater mir immer wieder ein, dass die Sicherheit dieser Bücher im Ernstfall oberste Priorität habe, und das es im Falle eines ihn plötzlich ereilenden Todes meine erste Pflicht sei, diese Bücher an mich zu nehmen, bevor andere ihre Hände danach ausstrecken könnten. Die Antworten auf alle Fragen, so erklärt er es mir bis zum heutigen Tage, seien in diesen Werken zu finden.

Was fängt man in jungen Jahren mit solch einer Erklärung an? Wenig.

Die Schule war mir ein Gräuel, allem voran ihres autoritären Wesens wegen, und auch mit dem Lesen hatte ich anfangs deutliche Schwierigkeiten – bis ich etwa im Alter von acht Jahren zur Leseratte mutierte. In den folgenden Jahren las ich alles, was ich in die Finger bekommen konnte. Lang vor einer anzunehmen notwendigen Reife verschlang ich Werke von Hugo, von Goethe, von Gorki und vielen anderen namhaften Autoren. Natürlich las ich auch Bücher, die für Kinder geschrieben wurden. Detektivroman-Serien, Astrid Lindgren und Oliver Hassencamp. Freilich hinderte mich das auch nicht daran, Hammett und Woolrich zu lesen. Allein die Bücher meines Vaters blieben mir verschlossen. Mit zunehmendem Alter begann ich zu begreifen, dass sie von Magie und Mystik handelten, doch sie zu lesen, gestaltete sich für mich als geradezu unmögliches Vorhaben. Begann ich mit einem, so wurde ich urplötzlich unglaublich müde. Oft ertappte ich mich dabei, mehrere Seiten gelesen zu haben, ohne mich auch nur an eine einzige Zeile erinnern zu können. Nicht selten wurden meine Versuche auch durch äußere, vermeintlich zufällige Ereignisse unterbrochen. Postboten oder Nachbarn klingelten an der Tür, oder das Telefon riss mich fort, und Klassenkameraden, mit denen ich eher wenig zu schaffen hatte, luden zu interessanten und vielversprechenden Dingen ein.

Dieses Phänomen sich verschließender Bücher beobachtete ich in den folgenden Jahren immer wieder, an mir selbst wie auch an anderen. Es ist vielleicht dem der Musik vergleichbar, wenn man eine CD geschenkt bekommt und mit der Musik zuerst gar nichts anzufangen weiß, nur um dann Jahre später wieder darauf zu stoßen und zu erkennen, wie gut, wie bewegend und passend sie doch ist.

Dem Geheimnis der Bücher meines Vaters versuchte ich mich unterdessen auf anderem Wege zu nähern. So las ich Bücher über Psychologie und versuchte mich an denen der Philosophie. Letztere bestachen allerdings vorwiegend durch ihre unfassbare Langatmigkeit und die durch möglichst viele Fremdwörter herbeigeführte Unverständlichkeit. Mit größtem Willen übersetzte ich mir diese Bücher, um dann allerdings meist den Eindruck gewinnen zu müssen, dass diese Philosophen zutiefst unglückliche und verbitterte Menschen gewesen sein mussten. Ich gestatte mir hier, die Namen Nietzsche und Schopenhauer zu erwähnen. Deren Gedanken und Denkvermögen ungeachtet, möchte der Leser selbst entscheiden, was er von deren Person hält.

Derart ins Leere geführt, beschloss ich gegen Ende meiner Schulzeit, die Suche in Büchern einzustellen und stattdessen im realen Leben fortzusetzen. Ist denn auch das Leben nicht weit interessanter? Stellt es einem nicht nur pragmatischere Fragen, sondern auch umfassendere? Und heißt es nicht, das Leben selbst schreibe die besten Geschichten?

Zufrieden mit dieser späten und für mich doch neuen Einsicht, bewarb ich mich um eine Zivildienststelle beim Diakonischen Werk, die in meinem Wohnort mit einer Filiale vertreten war, die sich um Obdachlose kümmert, die Wandernden Kost und Unterkunft gewährt und Willige wieder in ein geregeltes Arbeitsleben zurückzuführen versucht. Ich wurde Kapo einer Gruppe von Menschen, die mir zwar intellektuell nicht das Wasser reichen konnten, mir dafür aber an Lebenserfahrung und handwerklichem Geschick um Längen voraus waren. Und ich genoss dieses Leben, die harte Arbeit von sieben bis fünf, die Erzählungen meiner Leute in den Pausen. Wie es wirklich ist, das Leben auf der Straße, das Leben im Gefängnis, wie herablassend einen die Gesellschaft behandelt, und wie man sie im seinen Sinne manipuliert. Ich erfuhr, wozu ein Hund alles gut sein kann, wo und wie man am ertragreichsten bettelt, und was man macht, wenn winterliche Temperaturen am eigenen Leben nagen.

Leider fand dieses Leben schon nach neun Monaten ein Ende, ich wurde als Gruppenleiter ins Möbellager versetzt. Dabei war Verkaufen noch nie meine Stärke, und um Preise zu feilschen, war und ist mir zutiefst widerwärtig. Andererseits brauchte das Lager jemanden, der die »Korruption« und das heillose Chaos, das dort herrschte in den Griff bekam. Ersteres fand schnell ein Ende, denn niemand wagte es, unter meinen Augen komplette Wohnzimmereinrichtungen für 50 Mark zu verkaufen und das Geld in die eigene Tasche zu stecken. Und inmitten des Chaos wendete sich für mich dann das Phänomen sich verschließender Bücher ins Gegenteil. Ich fand mich in einem Raum wieder, dem ehemaligen Kühlraum einer Schlachterei, und sah mich mit Büchern konfrontiert. Tausenden Büchern, einfach Fuhre für Fuhre hineingekippt. Bücher Verstorbener, verblichen und mitunter von Angehörigen, die darin Geld vermuteten, zerfleddert, Bücher aus Haftanstalten, bis hin zu von den Siegermächten indizierten Machwerken. Mit einem Seufzer setzte ich mich auf einen mittig liegenden Bücherberg, zog meinen Tabak aus der Tasche, drehte mir eine Zigarette und begann, inmitten all des Papiers zu rauchen. Wie sollte ich das alles ordnen, und zwar in einem dynamischen System, das auch mit Erweiterungen und Verkäufen klarkommen musste? Wahllos griff ich nach einem der Bücher, als hielte es eine Antwort bereit, schlug es auf und begann zu lesen.

»Der Anfang« – las ich, an einer x-beliebigen Stelle beginnend, und stutzte über den eigentümlichen Zufall, gerade auf dieses Wort gestoßen zu sein – »ist es, der dem Menschen fehlt. Nicht, dass es so schwer wäre, ihn zu finden, – nur die Einbildung, ihn suchen zu müssen, ist das Hemmnis. Das Leben ist gnädig; jeden Augenblick schenkt es uns einen Anfang. Jede Sekunde drängt uns die Frage auf: Wer bin ich? – Wir stellen sie nicht; das ist der Grund, weshalb wir den Anfang nicht finden.«

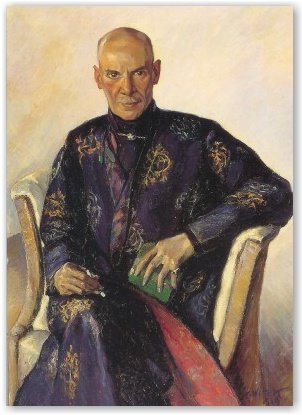

Es wäre gelogen, behauptete ich, diese Passage des »Grünen Gesichts« von Gustav Meyrink damals als erstes gelesen zu haben; tatsächlich erinnere ich mich lediglich daran, den größten Teil des übrigen Tages darin gelesen zu haben. Die Bücher blieben unsortiert, und so sie nicht schon recycelt wurden, werden sie immer noch dort liegen. Dieses eine Buch aber fesselte mich und beschäftigt mich heute noch. In einer vorhergehenden Passage lässt Meyrink die Figur des Lazarus Eidotter zu Dr. Sephardi sagen: »Was is Jud, was is Christ, was is ä Heide? Ä Name für die wo ä Religion haben statt än Glauben.« Ein Satz, über den nachzudenken, für jene, die sich mit entsprechenden Fragen befassen, sicher empfehlenswert ist.

Den Inhalt des gesamten Romanes mit wenigen Worten auszuloten, ist ein schwieriges Unterfangen. Wie in jedem der Romane Meyrinks stellt die Liebe in ihrer mystischen Komponente einen Weg der Erlösung dar. Das »Grüne Gesicht« beschreibt einen dieser Wege, die »Brücke des Lebens«, eine in der Kabbala verortete Methode der Beherrschung der Gedanken, bedingend die unsterbliche Liebe zu einer Person anderen Geschlechts. Dieses Thema beschäftigt mich noch heute, als Mensch, als Suchender, als Liebender und natürlich auch als Autor.

Was ist Liebe? Welche Bedeutung hat sie als unsterbliches Moment, und als vorübergehendes? Fragen, die sich theoretisch erörtern lassen, für mein reales Leben aber auch immer schon konkrete Bedeutung hatten. Die grundlegende Dualität unseres Seins, Mann und Frau, Licht und Dunkel, Plus und Minus, Gut und Böse… findet sich ihre Überwindung in der Liebe? Und transzendiert die Vereinigung ein höheres Prinzip, eine Existenz, der unsere erst zugrunde liegt? Wer oder was hält die Fäden in der Hand, an denen wir hängen? Der Dichter Michael Perkampus sagte im Rahmen einer erhitzten Diskussion dazu einmal: »Ficken ist die einzige Gottesschau.« Dass sie eine ist, daran hege ich persönlich nicht den geringsten Zweifel, aber ist sie die einzige? Und vom Erkennen zum Beschreiten des Weges: Wer bin ich, was liegt vor mir, und wohin führt es? Solcherlei Fragen sind das zentrale Thema fast aller Weltanschauungen, insbesondere jener, die man »okkult« zu nennen pflegt.

Die Lektüre des »Grünen Gesichtes« eröffnete mir hier neue Termini und Perspektiven. Im weiteren geht Meyrink auch auf zentrale Elemente der Kabbala und jüdischer Mythen ein, dies allerdings in einer Weise, die zwar verständlich ist (und daher macht) wohl aber auch nur bedingt »richtig« oder vollständig ist. Ein Religionswissenschaftler fände sicher viele Passagen, an denen etwas hinzuzufügen oder zu korrigieren wäre. Für einen »Glaubens-Wissenschaftler« hingegen ist es eine reiche Quelle an Inspiration. Wer keines von beiden sein möchte, fände immerhin einen gut geschriebenen und stellenweise ergreifenden Roman.

Für mich selbst stellte dieses Werk, wenn auch keinen Wendepunkt, so doch eine Wegmarke dar. Einen Punkt auf der Strecke des Lebens, hinter den man nicht mehr zurückfallen kann. Seit damals verschließen sich auch die Bücher meines Vaters nicht mehr, sie öffnen sich nach und nach, informieren mich, stellen Fragen immer wieder neu und zwingen mich, einen Reichtum an Perspektiven zu erschließen, die alles in ein neues Licht rücken, Alltägliches ebenso wie Geschriebenes. Und schließlich, jenseits aller Überlegungen, finde ich mich als lebendes Wesen vor, inmitten einer lebendigen Welt, und ich staune: Ist das alles nicht ein Wunder?

Am 2. Februar 2009 um 11:18 Uhr

Toller Gastbeitrag.