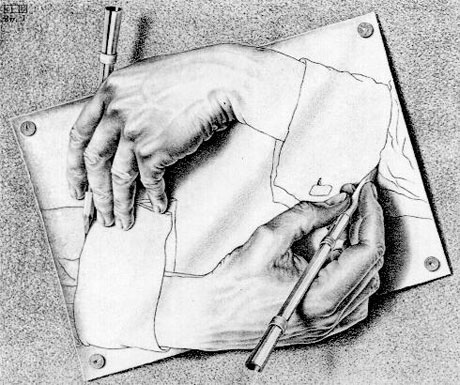

M. C. Escher: Zeichnende Hände, 1948

••• Ich bin fertig mit der Überarbeitung des »Alphabet des Juda Liva«. Was ich und warum mit dem Text angestellt habe, werde ich später noch berichten. Anbei erst einmal eine Textprobe aus dem Epilog. Ich fühlte mich enorm an Szenen aus der »Leinwand« erinnert. Irgendwas an meinen Erzählern ist definitiv fragwürdig. Erschreckend auch, dass diese Erzähler – in jedem Buch bisher – unterwegs ihre Frauen verbummeln.

Ich habe eine Nachricht von der Post bekommen. Seit drei Tagen sei ein Paket für mich da. Ich solle es endlich abholen. Gleich nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg. Zwar bin ich recht sicher, dass mir wieder nur ein gelangweilter Lektor mein Manuskript zurückschicken wird. Dennoch bin ich gespannt.

Als ich, völlig außer Atem, ins Postamt komme, bin ich verwundert. Mein alter Bekannter vom Paketschalter ist durch einen neuen Beamten ersetzt worden. Wegen zu laxer Diensteinstellung, wird mir sogleich erklärt. Der neue Beamte trägt eine für die Post erstaunlich militärische Uniform. Auf seinen Achselklappen funkelt je ein goldener Stern. Etwas irritiert reiche ich ihm meinen Paketschein und meinen Ausweis. Er studiert beides ausgiebig, bis sich schließlich sein Gesicht verfinstert und er mich anfährt, ob ich ihn für dumm verkaufen wolle.

Wie kommen Sie darauf? frage ich.

Sie sind doch gar nicht Bergcowicz! antwortet er barsch und mustert mich wie einen Verbrecher.

Aber sicher doch, entgegne ich ahnungslos. So heiße ich schon immer, seit meiner Geburt.

Werden Sie nicht frech! schnarrt der Beamte: Wenn Sie Bergcowicz wären, müsste es in ihrem Ausweis stehen. Verschwinden Sie! ruft er, knallt mir den Ausweis hin und weist mir herrisch die Tür.

Natürlich will ich opponieren, doch da fällt mein Blick auf den Namen in meinem Ausweis. Und da steht tatsächlich ein anderer. Mein Bild stimmt, die Ausweisnummer stimmt; doch der Name ist ein anderer. Ich bin völlig verwirrt und gehe unverrichteterdinge wieder nach Hause. Noch einmal in meinen Ausweis zu sehen, habe ich nicht den Mut. Wie sollte ich auch damit klarkommen, ein anderer zu sein, als ich mein Leben lang geglaubt hatte?

Ich beschließe, die Sache erst einmal zu überschlafen.

Am nächsten Tag finde ich wieder einen Paketschein in meinem Briefkasten. Vorsichtshalber sehe ich in meinen Ausweis, um mich zu vergewissern, ob alles in Ordnung ist. Na bitte, der Name stimmt. Blinder Alarm, denke ich und mache mich auf den Weg zur Post.

Am Paketschalter erwartet mich der selbe Beamte wie am Vortag. Auf seinen Achselklappen funkelt ein goldener Stern mehr.

Sind sie befördert worden? frage ich, um die Peinlichkeit vom Vortag mit etwas Verbindlichkeit wieder wettzumachen.

Allerdings, antwortet der Beamte: Treue Pflichterfüllung. Er lächelt beflissen, nimmt meinen Paketschein und meinen Ausweis. Als ich sehe, dass er plötzlich rot wird und sein Blick sich gefährlich verfinstert, reiße ich ihm schnell meinen Ausweis aus der Hand und verschwinde sofort aus dem Postamt, denn ich befürchte das Schlimmste.

Zu Hause angekommen, bin ich völlig niedergeschlagen. In meinem Ausweis steht natürlich mein Name, wie es sich gehört. Warum also bin ich geflohen? Ich fühle mich unwohl. Ich brauche dringend Erholung, sage ich mir und beschließe, am nächsten Tag zu verreisen, um ein paar Tage auszuspannen. Ich packe sofort ein paar Sachen zusammen und gehe schlafen. Es ist ganz offenbar nicht mein Tag.

Mitten in der Nacht werde ich grob wachgerüttelt. Der Postbeamte, mit drei goldenen Sternen auf jeder Achselklappe, steht an meinem Bett und reibt sich triumphierend die Hände.

Sehen Sie, sagt er zu einer Gruppe von Zivilisten, die ebenfalls mitten in meinem Schlafzimmer stehen: Sehen Sie, er wollte sich klammheimlich davonstehlen, um seiner gerechten Strafe zu entgehen. Bestimmt hat er einen gefälschten Pass.

Der Postbeamte greift zielsicher in mein Jackett, das über der Stuhllehne hängt, und zieht meinen Pass aus der Innentasche hervor. Natürlich, mich wundert gar nichts mehr, ist der Name falsch. Auch das Geburtsdatum stimmt nicht. Ich werde sofort verhaftet.

Auf dem Polizeirevier zeigt mir der Postbeamte das Paket, das ich zweimal vergeblich versucht hatte abzuholen. Es ist geöffnet. Wie ich befürchtet hatte, ist es mein Skript.

Wie kann man nur so etwas schreiben! entrüstet sich der Beamte und ist drauf und dran, das Paket in den Ofen zu werfen.

He! Romane zu verbrennen, ist unmodern, sage ich.

Das überlassen Sie mal schön mir, antwortet er und schiebt den Packen ins Feuer. Sie bleiben in Haft, höre ich ihn noch sagen. Dann werde ich abgeführt.

Die Zelle, in die man mich steckt, hat die Ausmaße einer mittleren Großstadt. Sie ist in Bezirke unterteilt; und schließlich finde ich auch meine Wohnung. Sheary schreit auf, als sie mich sieht: Die Pajess, die Pajess! – geradezu hysterisch. Dabei finde ich, Jan Procházka hat Recht behalten: Die Schläfenlocken stehen mir wirklich. Nur ist Sheary da anderer Ansicht. Sie steht auf dem Flur, neben zwei flüchtig gepackten Koffern. Sie eröffnet mir, dass sie mich verlassen würde. Und sie weint.

Ja, ich sei grausam, sie so belogen zu haben.

Das verstehe ich nicht.

Der Herr von Seldeneck, sagt sie, sei Steuerberater und keineswegs Anwalt. Nie habe er auch nur das geringste mit Hinterlassenschaftsangelegenheiten zu tun gehabt. Im übrigen habe sie kein einziges Videoband in meinem sogenannten Arbeitszimmer gefunden, von Tonbandkassetten ganz zu schweigen. Jaroslav Vonkas Handschrift ähnele zwar wirklich der von Professor Seligmann. Vor allem aber ähnele sie meiner.

Sie sei, sagt Sheary, auch in besagter Wohnung in der Mühsamstraße 34 gewesen. Eine alte Frau wohne dort. Die Wohnung sei vollgestopft mit Nippsachen und Antiquitäten. Und die Frau habe ihr versichert, sie würde seit mindestens zehn Jahren nur noch zum Einkaufen auf die Straße gehen.

Aber Sheary … sage ich. Doch sie lässt mich nicht mehr zu Wort kommen. Die Tränen kullern nur so, verfluchte Wuttrauertränen. Ich überlege, wofür ich mich schämen müsste; aber ich komme nicht drauf. Ich habe ihr doch nur eine Geschichte erzählt. Und sie beschimpft mich – Das letzte, das allerletzte! – und schleudert mir eine Postkarte vor die Füße. Dann geht sie. Ohne die Koffer. Aber den Arzt, sagt sie, den habe sie schon gerufen.

Ich bin entsetzt. Was, bitte, geht hier eigentlich vor? Die Postkarte kommt aus Jerusalem. Jedenfalls wurde sie dort gestempelt. Ich lese den Absender: Prag, Kapucinská 4. Himmel nochmal!

Bei meinen Augen, in denen das Feuer wohnt … steht da: Wenn Du nicht willst, dass es auch Dir ergeht wie Max und Jaroslav, dann komme schleunigst her! Unser Kind wird bald geboren. Auch nächstes Jahr gibt es ein Pessach-Fest. Und Jan und Jiří, Mirijam und Jacoby warten.

Nein nein nein! Es zu wissen, heißt schon aufzugeben. Und ich kapituliere. Denn jetzt, jetzt weiß ich es wirklich: Der Messias bin ich! Das ist nun wirklich das Ende. Die Ambulanz steht bereits vor der Tür. Mama! Wo sind die Lederfäustlinge, die du mir geschenkt hast, kurz nachdem Onkel Franz starb? Und das Salzfass. Und das Küchenmesser. Nein, ich werde auf ihre Fragen nicht antworten: So phantastisch verrückt ist die Welt.

Amen. Amen. Selah.

aus: »Das Alphabet des Juda Liva«,

© Benjamin Stein (1992, 2012)

Am 9. Mai 2012 um 18:46 Uhr

Ja, ein wenig beunruhigend ist das schon – wie wenn man von seinem eigenen Spiegelbild eingeholt würde, od’r?

Und wenn es nicht so abgedroschen wäre, bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten mit Herrn K. aus P. zu kommen, böte es sich hier doch an.

Also füge ich leicht kryptisch dem Verwirrenden ein Weiteres hinzu: http://bit.ly/KMfKMs